![]()

島村英紀が撮ったアイスランドの写真

『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』に掲載した写真のカラー版も

扉(カラー):アイスランドのラキ火山。両側から引っ張られているアイスランドの火山は日本とは違った噴火をしている。この火山も割れ目噴火で、見渡すかぎりの距離に、火口が直線状に並んでいる。

中央の火山の左側にある小さな白いものはバス。この火山は1783年にアイスランド最大の噴火をしてアイスランドに大被害を与えたほか、世界の気候を変えてしまった。

噴火後の飢饉で当時のアイスランドで人口の21%もが亡くなった、ほか、羊の約80%、牛の50%、馬の50%が死んだと記録されている。

それだけではない。ラキ火山の噴火は、その後数年にわたってヨーロッパに異常気象をもたらした。そして、1789年に起きたフランス革命の大きな原因にもなったのだ。

フランスなど欧州各国ではこのラキ火山の噴火から舞い上がった火山灰の影響で、1785年から数年間、農業生産が落ちた。そして旱魃が起き、夏や冬に悪天候が続いた。これらによる貧困と飢饉がフランス革命を引き起こしたのであった。

また、同じ年(天明3年)には浅間山が大噴火した。の浅間山からの火山灰はグリーンランドの氷河をボーリングしたときに見つかっている。

噴火から200年たって、ようやくコケが地面を覆った。

(1996年9月に撮影)

右は、この火山列の地形図の一部。丸く見えるのは、それぞれの噴火口。

このように列をなして、25kmもの長さにわたって続いている。

カバー(カラー):1997年5〜6月、アイスランドの観測船から。

アイスランド北西岸にそびえる初夏の雪山。立派な形と氷河を載せているのでアルプス級の高山の風貌を呈しているが、下に白波が立つ海面が写っていることから分かるように、高さは1000m級でしかない。

じつは、同じような高さだが、やはり、高さのわりに立派な雪山は地球の反対側、パタゴニアにもある。

これらの山が海底に続いてコルベインセイ海嶺になっている。海底地震計はこういったゴツゴツした地形の海底に設置されたことになる。

私たちがよく海底地震計を置く、ほとんど平らな北西太平洋海盆とは大いに違う。北緯63-66度に位置するアイスランドは平地でも夏に20℃を超えることはめったにないので、多くの氷河がある。

(1997年5月に撮影)

【この写真は中央大学理工学研究所の要覧(カラーパンフレット)にイメージ写真として使われています。】

1頁:まるで月世界のようなアイスランドの荒れ地。

一本の木も草も生えていない。宇宙飛行士が月へ行く前に訓練したのは、こういったアイスランドの荒れ地だった。(1990年6月に撮影)

11頁:アイスランドの首都レイキャビックに温泉水を供給するためのタンク。

ガラスのドームをかぶせてレストランになった。(本とは違う写真です)。

(1990年6月に撮影)

10頁:地熱採取所・兼・地熱発電所。

左側に見える金属の太いパイプ(円内)が50kmほど離れた首都レイキャビックまで大量の熱水を送っている。

温水の量が多いし、温度も高いので、レイキャビックに着いたときにも、温泉の温度は90℃を越えている。 つまりレイキャビックは、二酸化炭素を一切出さないで暖房をまかなえるし、温水も使い放題なのである。

アイスランドの多くの家では、家で使った温水を庭にある温室に導いて、そこで花や野菜を作っている。

なお、手前に見える丸いものは、牧草を丸めたロール。冬の間の家畜の大事な食べ物だ。

(1994年8月に撮影)

この他の地熱発電所(アゾレス諸島、北海道)はこちらへ。

15 頁:間欠泉の元祖。アイスランドのゲイシル。

なお、遠くに見える平らな山頂を持つ山は厚い氷河の下で噴火した火山に特有の形である。

(1982年9月に撮影)

17頁:ガルフォスの滝。

氷河を溶かした水は手を切るように冷たい。(本とは違う写真です)。

(1982年9月に撮影)

これもガルフォスの滝。春から夏にかけては雪解けの水が多く、いつも水煙が立っている。ほぼ直角に、二段になって落ちている滝である。(本とは違う写真です)。

(1995年7月に撮影)

これもガルフォスの滝。上の写真の左部分にあたる。中央左の岩の上に立っている人間3人が見えるだろうか(じつは上の写真にも同じところに人が立っているのが原板では分かる)。

水量は多く、いつも水煙が立っている大きな滝だ。(本とは違う写真です)。

(1997年5月に撮影。春まだ浅く、手前の岩には、まだ氷が張り付いている。)

41頁:アイスランドの巡視船から設置される私たちの海底地震計

(1997年5月に、アイスランド北方沖、コルベインセイ海嶺近くの北極圏の海で。アイスランドの巡視船『オディン』で撮影。とても風が強く、海には白波が立っていた。)

45頁:まるで川のように流れ落ちる氷河。しかし、目で見て動いている速さではない。

47頁:首都レイキャビック。夏の、この国随一の繁華街。

たった一本のメインストリートが1kmほど続いている。ここで買い物がなんでもそろう。

(1982年9月に撮影)

51頁:この国は渡り鳥の楽園にもなっている。

冬の首都レイキャビック市内の湖で。

(1990年3月に撮影)

63頁:避難小屋と町まで続くケルンの列。

気候が厳しいこの国では、道路の道端に、このような避難小屋があちこちにある。猛吹雪にあったときなど、ひとびとは、ここで危険な時間をしのぐ。中には食料品、医薬品や、無線設備があり、小屋には鍵がかかっていない。誰でも使えるようになっている。

ケルン(石を積んだ塚)の列は、濃霧や吹雪の中でも、これをたどれば、間に帰れることを示している指標である。

海岸にも、このような避難小屋があり、沿岸を船で航行する人たちを助けている。

(1990年6月に撮影)

83頁:アイスランド北端にある寒村シグルフィヨルドゥールでは、雪崩止めの土木工事のおかげで雪崩の恐怖から解放されることになった。

この村を基地にして行った海底地震観測は

85頁:昔。議事堂に使われたシングベリールのギャオ。

垂直に切り立った壁が天然のマイクの役を果たした。

(1986年9月に撮影)

これも、シングベリールのギャオ。

落ちれば命が危ないくらいの高さの崖が続いているので、北海道大学から連れて行った大学院生は、崖の端に立つのをとても怖がった。 (この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

割れ目が延びていっている先に煙が立っているところが、本の10頁にある地熱採取所だ。煙ではなくて、じつは水蒸気が上がっているのである。

(1991年8月に撮影)

88頁:アイスランドのあちこちに植えられているルピナス。

荒れ地にも育って、いい土になってくれるので、この国の人が好んで植えている。

(本とは違う写真です)。

92頁:背の低い草でも、根はおどろくほど深くてふさふさしている。

手前に置いたシャープペンシルと比べるとよく分かる。

条件が悪い痩せた土地で生きなければならない植物はたくましい。

(1990年6月に撮影)

アイスランドの荒野の花。

一年の多くは雪や氷に覆われる溶岩原にも、可憐な花が咲く。 (この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

誰にも見てもらえない花だが、白や桃色の美しい花だ。上の写真のように、深い根を持っているのかも知れない。

1990年7月、アイスランド内陸のソリス氷河の近くで。

(撮影機材はOlympus OM-4。レンズはTamron Zoom 28-70mm f3.5-4.5。フィルムはコダクロームKR)

(1990年7月に撮影)

115頁:アイスランド北岸の雪山の前を行く漁船。

大漁だったのだろう、船はかなり沈んでいる。

117頁:アイスランドの硬貨。

すべてに魚介類が描いてあるのは水産国らしくてほほえましい。

131頁:海鳥注意の道路標識。字にも鳥がとまっているデザインだ。

描かれているのは、すべて別の種類の海鳥だ。

133頁:アイスランド北岸は切り立った険しい崖が続く。

これは約10000年前に厚く載っていた氷河の「重し」がとれたために島が隆起したせいだ。(本に載せた写真とは別の写真です)。

145頁:島中が溶岩で覆われているアイスランドでは、首都レイキャビックも例外ではない。町のあちこちに溶岩がのぞく。

165頁(第6章の扉):1984年に歴史的な大噴火をしたクラフラ。大規模な溶岩流。

いまでも、あちこちに蒸気が噴き出していて、歩くと靴の底が焼けるように熱くなる。

出てきた溶岩は水平線近くまでの地表(はるか彼方に見える黒と灰色の境まで)を埋め尽くした。

中央に立つ人と比べると溶岩のスケールがいかに大きいかわかるだろう。

溶岩流はここアイスランドに限らず、各地で見られる。宮沢賢治も溶岩流についての詩を書いている。

(1991年8月に撮影)

クラフラ近くにある、溶岩が作った自然のトンネル。

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

大量の溶岩が出てきて、地表を流れるとき、溶岩はまわりの空気で少しずつ、冷やされる。

その冷やされ方は、直接空気に触れる、いちばん上の面がいちばん強い。それゆえ、流れ出た溶岩の表面だけは冷えて固まっても、その下では、まだ熱くて溶けた溶岩が流れていくことになる。

こうして、大量の溶岩が厚く流れたときには、このようなトンネルが自然に作られることがある。 トンネルの直径よりもずっと厚い溶岩が一挙に出てきて流れた「遺跡」なのである。

ジュール・ベルヌの名作『地底探険』は、アイスランドに開いている穴から地球の中に入っていく話だが、このような自然のトンネルがあちこちにあるアイスランドは、たしかに舞台としてふさわしいところであろう。

(1991年8月に撮影)

アイスランドの爆裂火口。

激しい噴火で、まわりを全部吹き飛ばしてしまった。(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

アイスランドの人たちは、ときどき、この丸い池に船を浮かべて、音楽のコンサートを開く。火山とともに生きるのが島の人たちなのである。

(1990年6月に撮影)

アイスランドの「魔の山」

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

地球深くから出てきた溶岩が冷えて固まって出来たアイスランドでは、ほかの地域にはない特異な地形が見られる。陰鬱な天気の日に、一人でここを訪れた私は、まるで魔の山を発見したような気持ちになった。

1990年7月、アイスランド内陸のソリス氷河の近くで。

(撮影機材はOlympus OM-4。レンズはTamron Zoom 28-70mm f3.5-4.5。フィルムはコダクロームKR)

(1990年7月に撮影)

別の「魔の山」の写真はこちらにも

アイスランドで近年、もっとも活発な噴火を繰り返しているヘクラ火山

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

首都レイキャビックから比較的近いヘクラ火山は、アイスランド特有の「割れ目噴火」を起こすので有名な火山だ。この写真は西側から山頂を望んで撮っているが、噴火口は山頂を含んで南北に延びていて、そこからカーテンのような形の噴火を起こす。日本の火山にはない噴火である。

噴火口が南北に長く延びているのは、アイスランドでユーラシアプレートと北米プレートの二つのプレートが生まれて、 東西に引っ張られて別れていくからである。

(1982年9月に撮影)

187頁:バトナ氷河の真下で1996年秋に火山が大噴火した結果、大洪水が氷河を駆け下りた。その爪痕はアイスランドから欧州へ行く、成層圏を飛ぶジェット機からもよく見えた。

(1999年6月に撮影)

その大洪水は氷河を駆け下りて、さらに平地を怒濤のように流れて、海岸にまで達して、海岸を800mも押し出してしまった(写真上方)。写真下方まで、扇形に拡がって流れ落ちた爪痕がはっきり見える。

幸い、地球物理学者たちが警告しておいたおかげで、人命の被害はなかったが、アイスランドの周回道路や電線や牧場は、大変な被害を受けた。

駆け下りた洪水の総量は35億トンと見積もられている。東京ドーム3000杯分の大洪水だった。この写真では見えないが、大きなものは1000トンを超える氷の固まりが、平野や海岸に転がり落ちた。

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

(1999年6月に撮影)

カバー(表紙):『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』の表紙の写真です。

カバー(表紙):『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』の表紙の写真の部分拡大です。中央部に飛行機が飛んでいるのが見えます。

2010年5月に撮った噴火の写真(アイスランド気象庁から島村英紀がもらったもの)

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

2010年4月、島村英紀『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』に書いたような噴火がまた、起きました。この噴火で偏西風に乗った火山灰のせいで、欧州の大部分で飛行機の発着が出来なくなり、世界中に混乱が拡がりました、噴火の写真は外部リンク1、あるいは外部リンク2でも見られます。

「火山が噴火したあとで」(島村英紀の既発表の著作から)

私が共同研究をしていたアイスランド気象庁の人は、その噴火のときに、世界中のメディアからの問い合わせが殺到して閉口していました。なにせ、日本の気象庁が7000人の職員がいるのに、この私の本に書いてあるように、アイスランド気象庁は、30人ほどしかいないのですから。でも、忙しいさなかに、衝撃波が捉えられている噴火の動画映像と、噴き出した火山灰が摩擦で静電気を起こしした火山雷の写真のサイト(その1とその2)を教えてくれました。

このときの噴火の、アイスランド気象庁によるビデオクリップの「総集編」は

2010年5月5日の噴火

アイスランド気象庁から私に届いた年賀状。

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

翌2011年5月21日の噴火

アイスランド気象庁から私に届いた年賀状。

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

189頁:首都レイキャビックの夏の日。

人々は太陽を浴びながら広場でチェスを楽しむ。気温はめったに20℃になることはなく、右端にはコート姿の男もいる。

この国に限らず、北欧の人々は太陽に飢えていて、太陽の恵みを最大限に楽しんでいるように見える。

(1986年夏に撮影)

短い夏が人々にとってどんな大事で愛おしいものか、同じ大通りの冬景色を見てもらえば分かる。

上の写真とほぼ同じ場所から、反対側を撮った。 (この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

私たち旅行者にとっては、すばらしい雪山の景色が町中から見られるわけだが、ここに住む人々にとっては、一年中、忘れられない景色だ。それゆえ短い夏に憧れるのである 。

(1990年3月に撮影)

カバー後ろ(カラー):地球の割れ目。アイスランドのギャオ。落ちたら命がない深さで、夏でも底には雪が残っている。

(1991年8月に撮影)

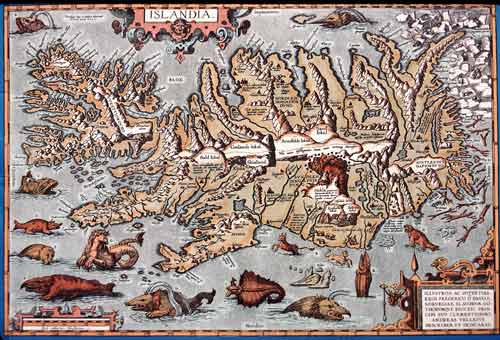

アイスランドの古地図

(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

アイスランドは四国と九州を合わせたくらいの大きさしかない、北大西洋の絶海の孤島である。

首都レイキャビックは、はるかメキシコ湾から大西洋を横断してくる暖流、メキシコ湾流がまっすぐ当たってくる島の南西部にある。このため、島ではもっとも暖かいが、雨も多い。

この地図(上)には、アイスランドの周辺に住む海獣や不思議な魚が数多く描かれている。内陸で唯一茶色で描かれているのはヘクラ火山である。

この海域や怪物たちは、ノルウェー側の古地図ではこのように描かれている。

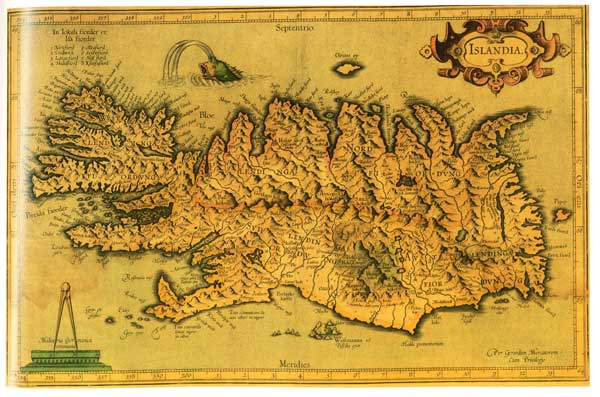

【地図の追加と追記】

右の地図は、細かい地名がたくさん入っている割にはアイスランド全体の形が歪んでいるので、上の地図とほぼ同時代の古地図だと思われるが、微妙にアイスランドの海岸地形などが違う。この図はメルカトール(1512-1594)が『アトラス』に収録した地図だ。

メルカトールは有名な「メルカトール図法」の考案者。磁石の方位が保たれる、という最大の利点をもっているために、航海用、そして一般用にいまでも広く使われている図法だ。なお地図帳のことを「アトラス」 と名づけたのも彼である。

『ビジュアル版 世界の地図の歴史図鑑』(2010年、柊風舎)、原本は『The World Through Maps --- A History of Cartography』(John Rennie Short)から。

また、いちばん違うのは海に住む海獣や魚が大幅に「減って」いることだ。 探検や開発が進んで、怪物の居場所が少なくなったということなのだろうか。

上の地図の拡大図。

ヘクラ(Hekla)火山が激しい噴火をしている様子が描かれている。(この写真は『地震と火山の島国--極北アイスランドで考えたこと』には載せていません)

海には多くの海獣が描かれている。しかし13回、アイスランドを訪れて、まわりの海で海底地震観測をした私は、IもLもMもKも、どの海獣にも会ったことがない。すでに絶滅してしまったのであろうか。

アイスランドでの海底地震観測の解説はこちらへ(Inter Ridge という国際研究計画の日本支部が出したInter Ridge Japan のニュースレター、第6号<1997年3月>に載せたもの。305KBあるpdfファイルです。またミラーサーバーによってはpdfファイルが読めないものもあります。)

これらの海底地震観測全般の結果の概要はこちらへ(1.75MBあるpdfファイルです。大きいのでご注意ください。またミラーサーバーによってはpdfファイルが読めないものもあります。いまはなくなってしまった朝日新聞社の科学雑誌『サイアス』の最終号2000年12月号に書いたものです。)

別のミラーサーバーに入るのは、お手数ですが、島村英紀のホームページの目次頁のトップに戻って、そこから入り直してください。

![]()

なお、この他にアイスランドの写真が「島村英紀が撮った北極海・北大西洋の写真」のところと島村英紀が撮ったシリーズ「道」のところと「アイスランド最北の村の海底地震観測」にもあります。

また、アイスランドの特殊な車の写真はこちらへ。

島村英紀が撮った海底地震計の現場

島村英紀が撮った写真の目次へ

島村英紀のホームページ・本文目次へ

島村英紀の「今月の写真」へ